本革のカップホルダー

この記事では本革のカップホルダーの作り方(手作り)をご紹介しています。

わたしはよくコンビニでコーヒーを買います。

世間で評判なように、手軽に暖かい挽きたてのコーヒーを味わえるので、重宝してます。

カップを直接持っても「熱くて持てない!」というほどではないですが、アッツアツのコーヒーがはいった紙コップでも持ち運びやすく、しかも日常を少し贅沢にする、

本革のカップホルダー

を作ってみました。

型紙製作からはじめましたが紙コップという円錐形状のものですので、最初の位置決めに苦労しました。

最終的にはシンプルな形にしましたが、他にもいろいろ形を検討してみたので、その製作はまた次回。

今回はギボシという留め具を使用します。

目次

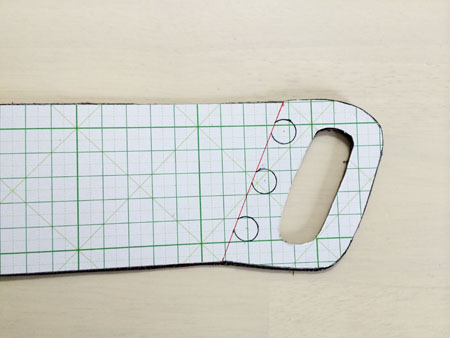

型紙の作成

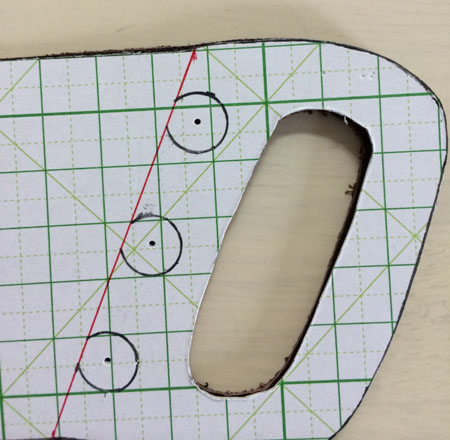

ギボシの取り付け位置が全体の雰囲気に大きく影響するため、何度も型紙上で配置を変更し、慎重に取り付け位置を検討しました。

結果、このポジションにしました。

今回は薄い牛革を使いますが、大きさや厚みによって、場所を変えて型紙を複数作成するのも良いかも。

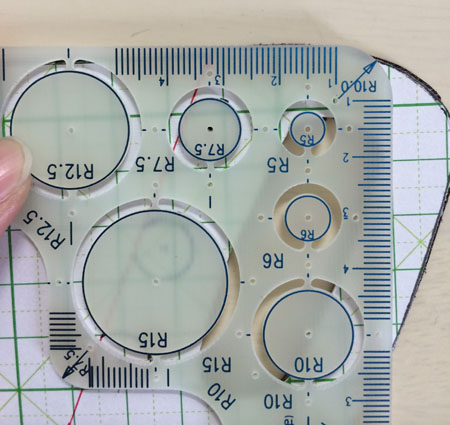

ギボシの取り付け位置は浜松基板工業(株)さん小丸を使いました。

この小丸、革製品作りにはとっても便利なんです。

色々使い道はあるのですが、特に便利なのが、丸い印を入れると同時に中点にも印を入れられるからです。

浜松基板工業さんの小丸があればこんな使い方ができます。

R7.5の部分と、今回購入したギボシのサイズが見事に一致しており、綺麗な円と、まったくずれのない中点を記せます。

興味のある方は浜松基板工業さんのHPから注文できますのでぜひ。

http://hkpc.web.fc2.com/hkhp/tenplate.html

以前ご紹介したページはこちらから

ギボシを入れる穴をあける

革製品に取り付けられているのを一度は見たことあると思いますが、ギボシはオスとメスに分かれているこのような形のものです。↓

くびれている部分を穴にねじ込んで、外れないようにするものです。

オス側の穴を開ければ、ネジ式なのでメスは簡単に革に取り付けることができます。

差し替え式パンチキットの2mmのものでオスを取り付ける穴を革にあけます。

この通り、型紙でしっかりラインを決めていたので

革に真っ直ぐ綺麗な穴をあけることができました。

本革のカップホルダーに菱目打ちで穴あけ

菱目打ちで穴をあけるため、一度持ち手の部分の革をのりで貼り付けます。

丸い部分が多いので、2本目の菱目打ちで穴をあけました。

直線ではないのでケガク時は慎重に。

穴あけ完了です。

ギボシのメスを通す穴をあける

次に、ギボシのメスを通すための穴をあけます。

こちらは差し替え式パンチで3.5mmにしました。

ギボシのオスを革に取り付けて、

オスにメスを取り付ければギボシ完成。

メス用にあけた穴には7mmほど切れ込みを入れます。

頭を通して革を閉じるとこの通り。

持ちて部分を手縫いする

あとは持ち手部分を手縫いすれば、本革のカップホルダーの完成です。

トコフィニッシュを使ってトコ面、コバ面も磨いておりますが、その部分は割愛します。

今回薄めの革を使用したので、持ち手の内側部分は強度を増すために二重に縫い付けました。

本革のカップホルダーの完成

セブン-イレブンでMサイズのコーヒーを頼んだ時にもらえる紙コップを入れてみました。

メス側はこんな感じです。持ち手もしっかりしていて、これでアッツアツのコーヒーでも持ち歩くことができます。

今回たまたまですが、ギボシのオス側についている切れ込みがコーヒー豆の様に見えます。

革の色もダークブラウンにしたので、コーヒーが良く似合いそうです。

飾りを付けるのもありかと思ったんですがそれは次回以降にします。

ギボシを使うことで色々なバリエーションのカップホルダーが作れそうです。

サイズが合えば紙コップ以外もいけますね。

しかも使わない時はぺったんこに折り畳めるので持ち運びにも便利です。

プレゼントにも最適なかなりのスグレモノ。

ただ、ギボシは小物の中では比較的高い方で、2個セットで250円から350円程度します。

大量に使うわけにはいきませんので量産は難しそう。大量発注してみます。

以上、本革のカップホルダーの作り方でした。