本革の小銭入れ付きキーケース付きパスケース

この記事では本革の小銭入れ付きキーケース付きパスケースの作り方(手作り)をご紹介しています。

今回も知り合いからキーケースのオーダーいただきましたので、得意な本革の小銭入れ付きキーケース付きパスケースを作成しました。

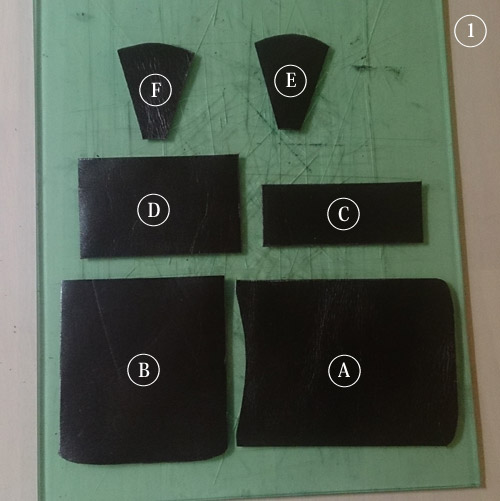

これまで写真で作成過程をアップしていましたが、どのパーツをどの手順で着手し作成していくのかわかりにくかったのでフォトショでパーツに記号を入れて、後から自分が見てもわかりやすいようにしてみました。

アーカイブ的なこのブログ、たまに作り方を見返したりしますが、説明不足で自分で見ていてすごくわかりにくく。その反省です。

見返してここどうなってんだ?ってことが多々ありました。

Table of Contents

パーツを切り出す

今回作成する本革の小銭入れ付きキーケース付きパスケース、パーツはこんな感じです。

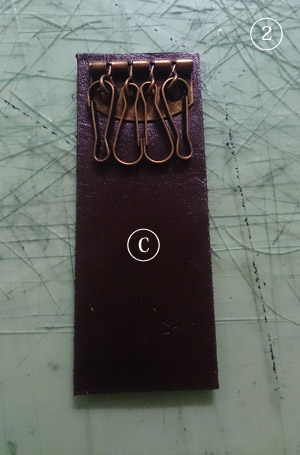

Cにパーツ取り付け

Cにキーケースのパーツを取り付けます。カシメ打ちについてはこちら

②として写真使っておいてあれですが、キーケースを付ける前に菱目打ちで穴を開けるべきでした。

キーケースを付けてからだとAの表面から菱目打ちで穴を開けることができません。

当然キーケースの金具が邪魔です。

次作成するときはキーケースを取り付ける前にCをAに貼り付けて穴を開けてから取り付けるよう!

というわけで、今回はキーケースを取り付けてから菱目打ちです。

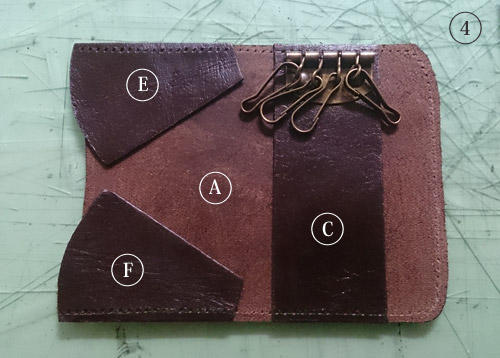

AにCと、マチ部分になるE、Fをのり付け

AにCをのり付け、マチ部分になるE、Fものり付けます。

そういえば浅草橋のタカラ産業に両面テープが売っていました。

革用であれば次回買おうかしらと思う今日このごろ。

いちいちのり付けて、剥がして、のり付けて、というのが意外と厄介です。

菱目打ちで穴を開ける

Aの穴開け後↓

Cにキーケースを取り付けていた場合、この面で菱目打するしかありません。

まあ、あんまり変わりませんねーーー。

ちょっと金具が邪魔になるぐらい。

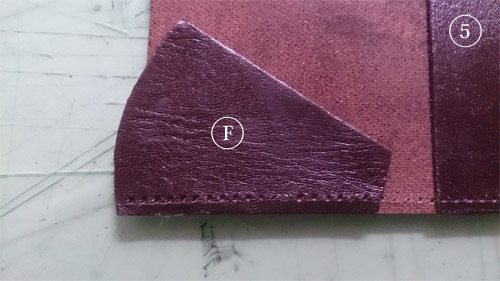

作業順ではないですがF部分の拡大↓

のり付けてからの穴開けです。

EFをAからはがす

のり付け、穴開け後、E、FはAからばらしてしまいます。目的は穴開けだけ。

両面テープだと逆に剥がす時が面倒なのかも。

DにE、Fをのり付け

Dは小銭入れの内側が表になるので、Dの表面にE、Fを貼り付けます。

Dに貼り付け後、こちらも菱目打ちで穴を開けます。

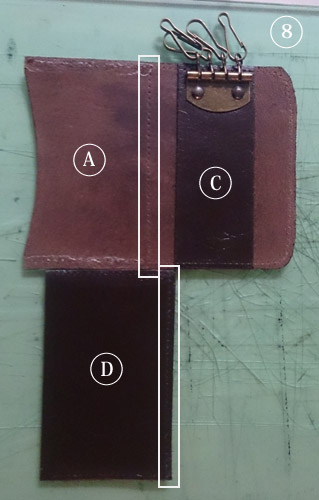

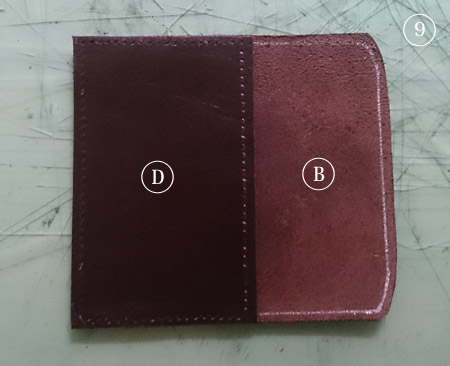

8番目は写真が無く、少しわかりにくいのですが、

マチの穴あけが完了したDを再びAに貼り付け、白枠部分に穴を開けます。

下の写真は貼り付けて、菱目打ちで穴を開けた後バラした状態のものです。

Dが表を向いていますが、縫う際は裏面を表にします。それは後ほど。

小銭入れ部分の蓋になるBに、穴を開け終わったDを貼り付けます。

Dにあいた穴はトレースして菱目打ち。Bのみの部分はケガいてから穴を開けます。

ここでは裏面に線が引きにくかったので銀ペンを使いました。

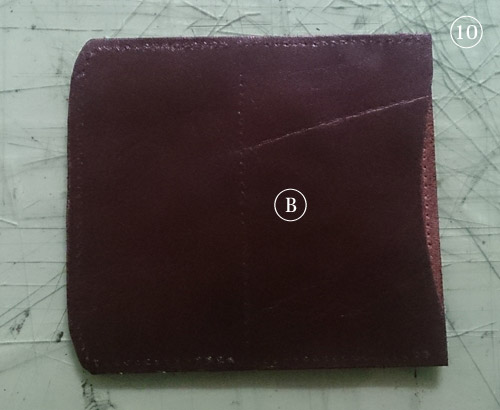

Bの表はこんな感じです↓

バネホック取り付け

すべての穴あけが完了したらバネホックを取り付けます。

取り付け位置に銀ペンで印を付けます。

縫うだけの状態になる

バネホックの取り付けが完了し、後は縫うだけの状態↓

縫う順番も多少コツが居るのですが、

写真を取らずに一気に縫って行ってしまったので今回はパスします。

今回記録を残さなかったので、このつぎに作成したヌメ革の小銭入れ付きキーケース付きパスケースを作った際に、縫う順番を間違えて大変なことになりました。

ブラウン革だったので、ブラウンの糸で縫いました。

完成

キーケース側

小銭入れ側

革が綺麗で渋い色なのですが、糸が少し明るく浮いてる感がある。。

まあ使い込めば馴染むとは思います。

ちなみに革が重なる部分は2重で縫っています。

負荷がかかっても取れにくくするためです。

まあ仮にほつれたりしたとしても、縫い直すし、革が破れたり剥げたりしたとして作り直すので問題無いですが。

今回もクロムなめしの革なので経年変化はあまり楽しめません。

できた直後の見栄えはかなりいいですが、レザークラフトをしている限りはヌメ革でも作成していきたいものですね。

次は経年変化を楽しめるヌメ革を作成します。

バリエーションのひとつとして。

以上、本革の小銭入れ付きキーケース付きパスケースの作り方でした。