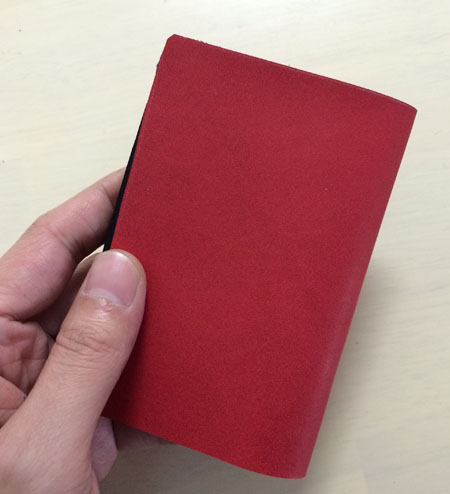

赤い本革のカードケース・黒の裏地付き

この記事では本革のカードケースの作り方(手作り)をご紹介しています。

これまでパスケース付きキーケースやら、パスケース付きキーケース付き小銭入れをたくさん作ってきましたが、ついに初めて純粋なカードケースを作成しました。

昨年末に、仕事の取引先の方に革小物作りが趣味と伝えたところ、赤い革でカードケースを作って欲しい!とお願いされて、わかりましたと答えたのはいいものの、作る気になるまで数ヶ月をようしました。

趣味で楽しんでやっているので、作りたいときに作りたいものを作りたい、という思いがあったためです。

誰にも強制されない、趣味の革小物作りは最高です!死ぬ間際までやっていたいです。

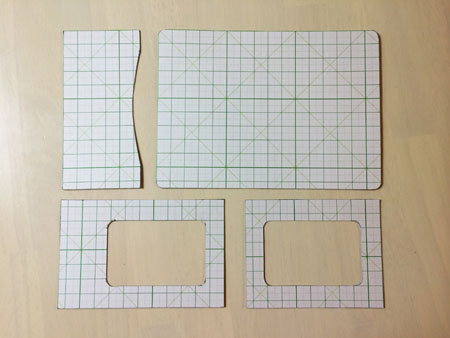

今回もしっかり型紙作りからはじめました。

では、作成工程のご紹介です。

Table of Contents

カードケースの型紙

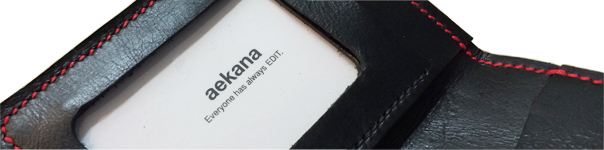

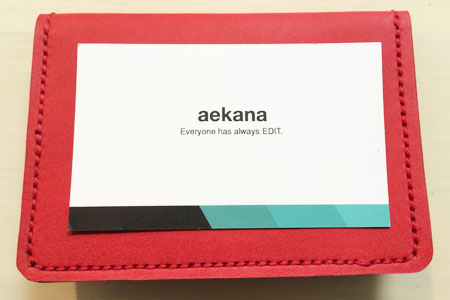

定期入れなどによくある小窓を持ったカードケースにしてみました。

左側に小窓のカード入れ、右側にはいつも作っている型のカード入れを付けます。

表は赤のヌメ革を使用しました。しっとりとした手触りの上質な革です。

作成する際の参考にしてみてください。

方眼紙を使っているのは何度も作成にしようしていると普通の上ではヘタってしまうためです。方眼紙がサイズもすぐわかるためベスト。

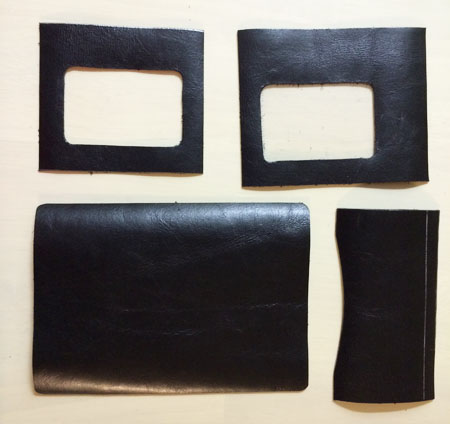

革を切り出す

チリ落としをするために横だけ少し大きめに革を切り出しています。

上下は定規ですっぱりキレイに切れるのでチリ落としをしないことにしました。

カードケースの窓の部分、切り出すのが難しかった。。

透明セルの取り付け

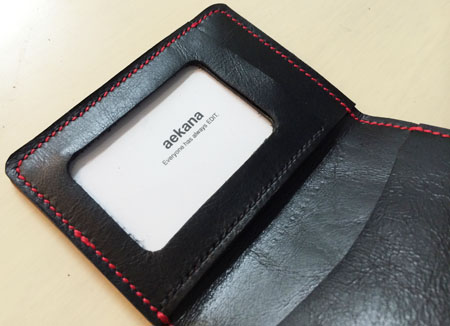

左側カードケースの窓に透明セルを取り付けます。

ケチって他のカードケースで使用していた透明セルをばらして付け直しました。

レザークラフト・ドット・ジェーピーで透明セル5枚セット買います。

そして、窓を切ってから、上下が若干足りず、ばらした時の穴が完全に隠れないことに気づきました。

しかし、代わりになるものがなかったので、穴がギリギリ見えるか見えないかのところで縫いました。知り合いへのプレゼントなのでギリギリセーフとします。

透明セルの上下だけ縫い付けました。左右はセルが届かずです。。

左側に、少しだけ穴が覗いてます。

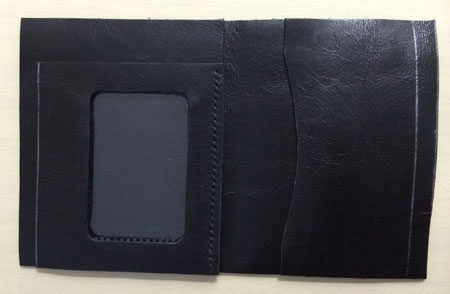

窓のカード入れに蓋を付ける

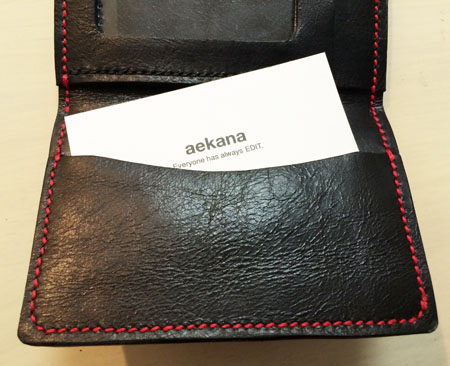

小さい方の窓革をさきほど透明セルを取り付けた革の上に被せました。左側には透明セルの下と上で2枚カードが入ることになります。

入り口がそれぞれ違うので出し分けも簡単です。使い勝手が良い。写真についてる銀ペンの跡は、チリ落としで取り去るので問題なしです。

のり付けしてから気づいたのですが、透明セルを縫いつけた糸をローラーで潰し忘れました。ボコっと縫った部分が浮いてしまったので、後からローラーをかけましたが、次回は気をつけます。

今回は初めてのカードケース作りだったので反省点だらけです。近いうちにもう一回作ります。

小窓が付いている方の革は写真の一番下の接着部分を縫います。最後の縫い上がりの統一感を出すために、この部分は黒の麻糸で縫いました。周囲は赤の麻糸で縫うのでメリハリがでます。

のり付けする前に、完成時に内側に向くコバ面をこの時点で整えておきます。

内側の黒い革をすべてのり付け

窓のカード入れに蓋を付けで内側の革のパーツが揃いますので、チリ落としを想定してのり付けします。

サンドスティックでのり付けする部分を先に削ることをお忘れなく。

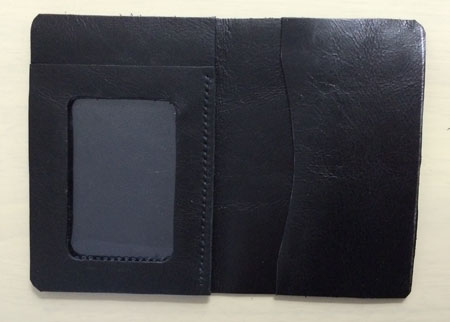

チリ落とし

左右の余っている革をチリ落とししました。内側を向けて革の写真を撮っていますが、チリ落としをする際は裏地をベースにします。当然ですが。

右側の革に若干銀ペンの跡が残っていますが、細かく切り落とし、コバ面を調整する際に消し去りました。

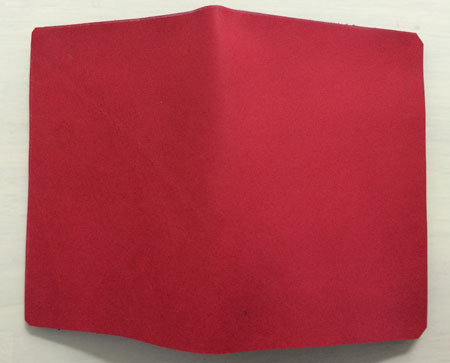

表面になる赤のヌメ革ののり付け

一番大きいサイズの裏地の型紙の、さらに1cmほど大きい形で表の革になる、赤のヌメ革を切り出し、黒の裏地に貼り付けます。

写真では少しやってしまったあとなのですが、裏地に沿ってチリ落とししました。

角はコバ面を整える際に丸みを持たせるため、切り落とす作業だけこの時にやっておきます。

表側はこのような感じです。

別の革小物を作るときもやってしまうのですがケガキ忘れました。

2つ折りなので、少し折れた状態で貼り付けたのですが、折り目がカーブしているのでこうなると真っ直ぐケガくのが難しくなります。

これも次回の反省点。今回はテーブルの曲面を利用してなんとかキレイにケガけました。

角をケガくときは浜松基板工業さんの小丸を使います。

R5.0が私が作る小物の角丸にちょうどマッチします。

毎回この写真の様な使い方をして角を整える際に重宝してます。

浜松基板工業さん、サンプルの定規送っていただきありがとうございました。

折り目を意識して貼り付けたので、キレイに閉じます。

後は縫ってコバ面を整えるだけなので、形はほぼほぼ完成です。

菱目打ちで穴あけ

表の革の、ケガキ、のり付け、チリ落とし、が終わったら菱目打ちで穴をあけます。

革が重なるところは穴が被らないように気をつけます。

赤の麻糸で縫い付け

今回の赤いヌメ革も、裏地との相性が抜群の赤の麻糸で縫いました。

革が重なる部分は片側で2回縫っているので少し膨らんでます。

縫い目はしっかりローラーで潰しました。

角の丸いところも浜松基板工業さんの小丸のおかげでキレイに仕上がります。

コバ面を整えれば完成

コバ面はこれまでどおり愛用のトコノールで整えました。細かいところは省きます。

手に馴染むピッタリの厚みとサイズです。

薄すぎず厚すぎず、赤のヌメ革が手の革に吸い付きます。

カードが入る箇所は3箇所、これは右側のポケット部分です。

2枚ぐらいは無理なく入りそう。

透明セルの下のカード入れ部分。

透明セルでカバーされているので汚したくないカードはここですね。

クレジットカードとか。定期とか。

そして、透明セルの上のカード入れで3つ目です。

赤のステッチがやはりかっこいい。

こんなかっこいいカードケース見たことないです。

今回は初のカードケースで細かいところは大雑把になってしまいましたが、

次回以降さらにレベルアップしていきます。

その時はまたメルカリで販売しますので、ぜひそちらも御覧くださいー。

以上、裏地付きカードケースの作り方でした。